LEE MILLER 1907-1977

Posó para fotógrafos como Edward Steichen o George Hoyningen-Huene, exploró las posibilidades de la solarización en fotografía junto a Man Ray y cubrió la Segunda Guerra Mundial para Vogue. El día que Hitler se suicidó, ella se retrataba en la bañera de su casa de Múnich, Pablo Picasso la pintó seis veces y Jean Cocteau la incluyó en su cinta La sangre de un poeta. Pero para su único hijo, Anthony Penrose, Elizabeth Lee Miller (1907-1977) era solo una mujer borracha y depresiva: “Su muerte me afectó muy poco. No lloré por ella hasta que empecé a escribir su biografía”, cuenta en el documental Lee Miller: musa y corresponsal de guerra. Las muchas vidas de la fotógrafa hoy protagonizan novelas o biografías, pero permanecieron olvidadas durante años. La propia Miller se encargó de enterrar su pasado en cajas en el ático de la casa de Sussex en la que pasó sus últimos años, reconvertida en cocinera. Hasta su obituario en The New York Times desechó su apellido y la redujo a ‘Lady Penrose’.

Fue la nuera de Miller, la mujer de Anthony Penrose, la que descubrió cientos de cajas en el desván repletas de cartas, negativos y fotografías que repasaban la intensa trayectoria de la norteamericana. “De niño no supe prácticamente nada de los logros pasados de mi madre. Era un libro que ella había cerrado”, confiesa su hijo. “Me di cuenta de todo lo que me había perdido. Tantas cosas que querría haber sabido de ella y haber entendido”.

La fotógrafa, retratada con su uniforme de corresponsal de guerra. FOTO: DR

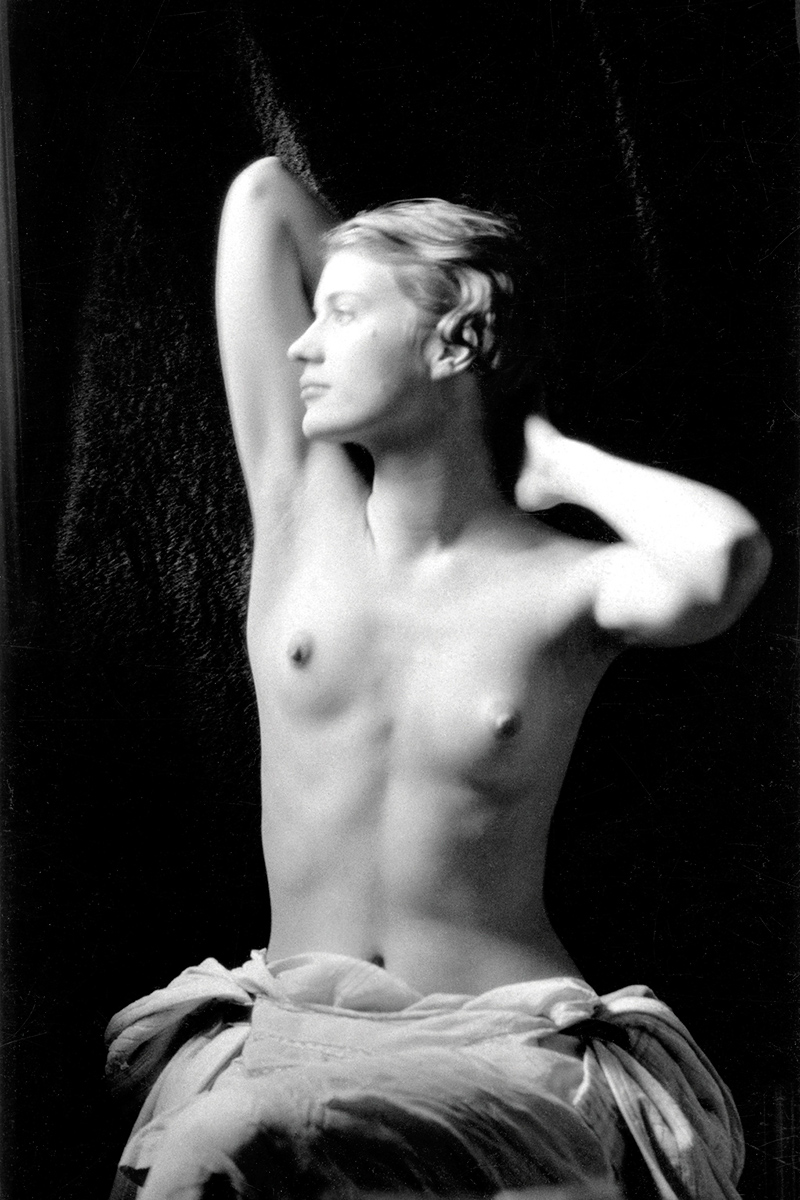

Desafiante y compleja, para entender a Lee Miller hay que remontarse a su infancia en una pequeña ciudad en el estado de Nueva York, a 120 kilómetros al norte de Manhattan. Con solo siete años fue violada por un pariente; además, la pequeña Lee contrajo una enfermedad venérea que hizo que tuviera que someterse a un doloroso tratamiento diario durante meses. Por supuesto, todo debía permanecer en secreto en una sociedad en la que la que más tenía que perder era la víctima. Su padre, que coqueteaba con la fotografía, decidió que lo mejor para ayudarla a superar el trauma era retratarla desnuda. Buscaba conseguir que volviera “a aceptar su cuerpo”. El resultado son decenas de imágenes, cuanto menos inquietantes.

Uno de los desnudos de Lee Miller, ya en los años treinta. FOTO: DR

Su salto a las portadas de las revistas nada tiene que envidiar a las fábulas de las supermodelos de las últimas décadas. Si a las Vodianova, Bündchen o Kass de los noventa las descubrieron vendiendo fruta, comiendo hamburguesas o haciendo la compra en el supermercado, a Lee Miller la encontró el mismísimo Condé Nast. Cuenta la leyenda que el editor y fundador de uno de los grupos editoriales más importantes del mundo salvó a Miller de ser atropellada por un tranvía e inmediatamente quedó cautivado por su belleza. Pocos meses después de aquel encuentro los rasgos afilados de la artista servían de modelo para una de las portadas de Vogue ilustradas por Georges Lepape. Su rostro saludable, su mirada clara y su corta melena dorada plasmaban a la perfección el ideal de los Felices Años Veinte y se convirtió en una de las modelos favoritas de la cabecera. Pero de nuevo un incidente que retrata a la misógina sociedad de la época derrumbó su carrera: una de sus fotografías acabó en un anunció de una empresa de compresas y fue vetada por cualquier firma de lujo.

En 1931, retratada por George Hoyningen-Huene para Vogue Paris. FOTO: GETTY IMAGES

Capaz de reinventarse una y otra vez, viajó hasta París donde saltó al otro lado de la lente y empezó a practicar fotografía. En 1930 la capital francesa era el centro del mundo; el arte bullía por todos los rincones y la modelo se introdujo pronto en el círculo de los surrealistas. “Pensé que la mejor forma era empezar estudiando con uno de los grandes maestros en la materia, Man Ray”, recordaba la propia Miller en una entrevista en In Town Tonight en 1946. “En aquel tiempo estaba en París, así que me acerqué a él y le dije: ‘Hola, soy tu nueva alumna y aprendiz’. Él respondió: ‘Yo no tengo alumnos ni aprendices’. Y yo le dije: ‘Ahora sí”. Aquel desparpajo le valió un puesto como ayudante en su estudio. Ella tenía 24 años y él, 40; pronto se hicieron amantes.

Aunque la historia le colgó la etiqueta de musa, lo cierto es que Lee Miller formó un interesante tándem creativo con Ray y participó en su obra no solo posando para ella. La relación duró tres años y pronto se volvió demasiado tormentosa; la americana le abandonó y regresó a Nueva York. Conoció a un hombre de negocios, el egipcio Aziz Eloui Bey, con el que inmediatamente contrajo matrimonio y huyó a Egipto. En sus días en África retomó su pasión por la fotografía, pero el hastío llegó pronto. Aquel paréntesis duró menos de tres años tras los que regresó a París y conoció al que sería su segundo marido, el artista Roland Penrose.

Fotografiada a su regreso a Nueva York, a bordo del S. S. Ile de France en 1932. FOTO: GETTY IMAGES

La Segunda Guerra Mundial puso en cuarentena cualquier proyecto de vida y la fotógrafa volvió a reinventarse, esta vez en fotoperiodista. En Londres conoció a la editora de la edición británica de Vogue, Audrey Withers, que le encargó varios reportajes sobre el impacto de la guerra en la vida de las mujeres. Varios años antes de las inmortales imágenes de Richard Avedon, fotografiando las creaciones de Christian Dior en la devastada París, Lee Miller ya colocó a una modelo delante de los edificios bombardeados en Londres.

Su amigo David E. Scherman, fotógrafo de la revista Life, fue el que le dio la idea de ir un paso más allá. Así lo recuerda en una grabación de los años ochenta que recoge el documental: “Le dije a Lee: ‘Ya que eres estadounidense, ¿por qué no te pones un uniforme y haces que el ejercito te acredite?”. Ella mandó hacerse un uniforme a medida en Savile Row y cruzó el Canal de la Mancha para cubrir la guerra para la revista, convirtiéndose en una de las cuatro mujeres estadounidenses acreditadas como corresponsales en el conflicto. Su llegada a Francia fue tan intensa como el resto de los meses que pasó cubriendo la caída del ejército alemán. Así lo narraba en uno de sus reportajes, en 1944: “Desde las afueras de la ciudad oímos bombarderos aproximarse por detrás. Eran tres grupos de B26. Pasaron. Pudimos ver las bombas y nada más. Tenía la ropa que llevaba puesta, dos docenas de carretes y un edredón. Era la única fotógrafa en kilómetros a la redonda y tenía una guerra para mí sola. Fue un impacto letal. Por un momento pude ver dónde y cómo. Luego todo se lo tragó el humo (…). Me refugié en un puesto alemán, en cuclillas bajo las murallas. Mi talón pisó una mano inerte y arrancada y maldije a los alemanes por la sórdida y terrible destrucción que habían provocado en esta hermosa ciudad”.

Junto a Scherman fue de las primeras en llegar a casi todos los puntos calientes del final de la contienda: estuvo en París mientras entraban en la ciudad las tropas aliadas, en el cuartel general de la Luftwaffe, retrató los cuerpos de los altos cargos de la Gestapo que se suicidaron… Inmortalizó la estela del conflicto en fotografías que no pudo borrarse de la cabeza, pese a esconderlas en el desván. En abril de 1945, con unas ojeras inmensas, la bella Lee llega al campo de concentración de Dachau junto a los aliados. Así se lo contaba poco después a Withers en un telegrama: “Te ruego que creas que esto es cierto. Generalmente no hago fotos de horrores, pero creo que abundan en cada pueblo y en cada zona. Espero que Vogue sienta que puede publicar estas fotos”. Acordaron sacarlas en las ediciones americana e inglesa, junto a un reportaje que titularon Believe It, Lee Miller cables from Germany. Por primera vez las brillantes páginas de la revista se abrieron a las atrocidades y el espanto. Las fotografías de Miller sin duda se encuentran entre los contenidos más cruentos que ha publicado la cabecera en más de 125 años de historia.

En 1944, fotografiada por su amigo David E. Scherman durante la liberación de Rennes. FOTO: GETTY IMAGES

Desde Dachau, Miller y Scherman viajaron a Múnich, a solo 30 kilómetros, y se colaron en el apartamento de Hitler: “Durante años he llevado la dirección de Hitler en Múnich en el bolsillo y por fin he tenido la oportunidad de usarla. Pero mi anfitrión no estaba en casa. Tomé algunas fotos del lugar y dormí bastante bien en la cama de Hitler. Incluso me quité el polvo de Dachau en su bañera”, escribía ella. Colocaron el retrato del Führer junto a la pastilla de jabón, Lee dejó sus botas, todavía manchadas por el barro del campo de concentración, y fue fotografiada, en una de instantánea icónica. Ninguno de los dos sabía entonces que Hitler se había quitado la vida esa misma tarde. La simbólica imagen apareció publicada en el número de julio de la cabecera junto al un pie que rezaba: “El apartamento de Múnich de Hitler: Lee Miller, que recoge la historia, disfruta del baño de Hitler”.

En la bañera de Hitler el mismo día que el Führer se suicidaba. FOTO: LEE MILLER ARCHIVES/ CORTESÍA DE IMPERIAL WAR MUSEUMS

Tras su experiencia en la guerra regresó a Inglaterra e intentó retomar sin éxito la fotografía de moda. Probablemente sufrió una profunda depresión posparto tras el nacimiento de su hijo Anthony, tuvo que lidiar con un trastorno postraumático y una adicción al alcohol que arrastró toda la vida y marcó sus últimos años. En un nuevo e inesperado giro de guion se refugió en la cocina. “Perdida es una buena forma de describirla”, dice su nieta en el documental. Cuando murió de cáncer a los 70 años, ella misma había sepultado todos sus logros porque eran demasiado dolorosos de recordar. Pero la suya es una figura clave que ahora reclama el puesto de honor que le corresponde en la historia del siglo XX: el de una mujer pionera que desdibujó los límites entre la fotografía artística y el fotoperiodismo, anticipando muchos enfoques.